1er mars 2011

ÉDITION MISE À JOUR

Rédigé par : Vic Mollot, Winnipeg, Canada. Recherches effectuées par : Pascal Pierre, généalogiste, Trouans, France, et Vic Mollot, Winnipeg, Canada.

(Les recherches généalogiques révèlent sans cesse de nouvelles informations. Si vous possédez une édition antérieure de ce document, veuillez la jeter. Cette dernière édition est beaucoup plus détaillée et complète.)

Histoire de la famille Mollot (Liens rapides)

Partie 1 - Un voyage au cœur de l'arbre généalogique des Mollot et Benoît Partie 2 - Événements et circonstances Partie 3 - Événements et circonstances (suite) Partie 4 - Événements et circonstances (suite) Partie 5 - Origine du nom Mollot Partie 6 - Les racines des Mollot Partie 7 - Chronologie Partie 8 - Chronologie (suite) Partie 9 - Chronologie (suite) Partie 10 - Chronologie (suite) Partie 11 - Chronologie (suite) Partie 12 - Château Blandin Partie 13 - Tour de France 2008 Partie 14 - Les racines des Benoît Partie 15 - Le mariage Mollot-Benoît Partie 16 - Le mariage Mollot-Benoît (suite) Partie 17 - Canada Partie 18 - Décès de Fortune Mollot Partie 19 - Décès de Léopoldine Mollot Partie 20 - Conclusion

DÉDICACE : à ma femme Lucille

Je souhaite dédier ce document à mon épouse Lucille pour son soutien indéfectible à ma passion pour la recherche de nos racines familiales. Ces quinze dernières années, ces recherches nous ont conduits à de nombreuses reprises en France, où nous avons passé de longs séjours dans divers services d'archives et dans de petits villages et villes à la recherche de nos ancêtres. Je dois dire que ces recherches ont été extrêmement fructueuses et enrichissantes. L'engagement et la contribution de Lucille nous ont également permis de mener à bien d'autres projets familiaux. Ces activités n'auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible de ma chère épouse.

Août 2008 à Blandin, France.

Vic et Lucille Mollot sont reconnus pour avoir organisé le Tour de France.

Partie 1 UN VOYAGE DANS L'ARBRE GÉNÉALOGIQUE MOLLOT ET BENOIT perspective de notre ascendance.

L'étude de l'histoire familiale est toujours intéressante, mais cette histoire est encore plus fascinante car elle relate l'époque, les événements, les succès et les échecs de nos ancêtres. Une solide connaissance de l'histoire familiale enrichit notre compréhension de nous-mêmes. Une famille, une société, qui connaît son passé est mieux à même de contribuer à son avenir. Nous sommes profondément reconnaissants de tout ce que l'on sait de nos ancêtres, notamment de Fortuné Louis Joseph Mollot et de sa famille, grâce à ses mémoires. Nous possédons également de nombreux objets, photos, tableaux, etc. Notre collection comprend aussi de nombreux documents et lettres de la famille de Léopoldine Benoit, l'épouse de Fortuné. Nous avons même des lettres datant du début des années 1860, transmises de génération en génération. C'est incroyable tout ce que nous avons pu découvrir sur nos ancêtres. À ce jour, nous avons retracé l'histoire de notre famille jusqu'en 1613, soit 395 ans, quatre siècles ou treize générations, grâce à des certificats et des registres contenant noms, dates de naissance/baptême, mariages, professions, décès, etc. Dans les différents hameaux, villes et villages, il est remarquable de pouvoir encore aujourd'hui visiter les maisons, les églises et les commerces où nos ancêtres ont vécu. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à de précieux amis en France : M. Pascal Pierre, notre chercheur et généalogiste, originaire de Trouans, berceau de la famille Mollot ; Yves et Martine Marquié, de Lyon ; et Michel et Arlette Auclerc, propriétaires actuels du Château de Molinière, anciennement Château Blandin, demeure de mon arrière-grand-père. Tous ont manifesté un vif intérêt pour notre patrimoine familial et ont contribué de manière inestimable à la recherche, en y consacrant leur temps et leurs efforts.

Nous avons également la grande chance que les archives familiales en France existent encore, ayant survécu à des événements terribles tels que les guerres de Religion du XVIe siècle, la Révolution française de 1789-1793, les guerres napoléoniennes du XIXe siècle et les deux guerres mondiales du XXe siècle. Malheureusement, lors de ces conflits, de nombreuses archives ont été détruites.

Partie 2 Événements et circonstances

Les événements et circonstances suivants, survenus en Amérique du Nord et en France, ont permis de faire des découvertes très intéressantes qui ont considérablement enrichi notre généalogie familiale. Durant l'été 1988, notre fils Marc participait à un échange étudiant organisé par le Rotary International. Le hasard a voulu qu'il soit en séjour à Lyon chez une famille française, Yves et Martine Marquié, originaires de la ville natale de Fortuné Mollot. La famille Marquié s'est passionnée pour les origines de Marc, lisant les mémoires de Fortuné Mollot et lui faisant découvrir Lyon et ses environs. Ils se sont même rendus au village de Blandin et ont visité le château du même nom. En 1993, Lucille et moi sommes allées en France et avons eu l'occasion de rencontrer la famille Marquié. Yves était tellement fasciné par l'histoire familiale qu'il a retranscrit le manuscrit de 93 pages des mémoires de Fortuné Mollot afin que nous puissions tous le lire plus facilement. L'écriture européenne est parfois difficile à déchiffrer pour les Nord-Américains. Depuis, la famille Marquié nous a rendu visite au Canada et nous avons tissé des liens familiaux très étroits. Ces expériences nous ont permis de mieux apprécier la richesse de notre histoire familiale et nous ont motivés à explorer nos racines.

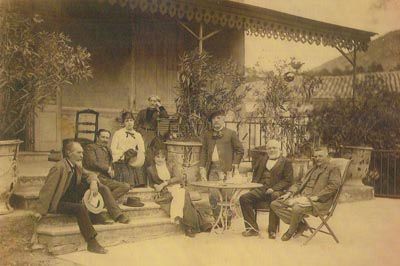

Yves et Martine Marquié avec Marc Mollot, août 2008, 20 ans après l'échange étudiant de Marc.

Un autre événement s'est produit en septembre 1999. Lucille et moi étions en visite à Châlons-en-Champagne avec nos cousins Marcel et Louise Mollot. Nous cherchions le village de « Chouan-le-Grand », orthographié ainsi dans la transcription des Mémoires de Fortuné. Nous étudiions attentivement une carte dans la cathédrale de Châlons-en-Champagne, sans succès. Une bénévole âgée, responsable de la paroisse, est venue à notre secours, expliquant qu'elle ne connaissait aucun village du nom de « Chouan ». Lui précisant qu'il se situait sur la rivière Lhuitre, elle a supposé que nous cherchions probablement Trouan-le-Grand. Après avoir examiné les mémoires manuscrites et la transcription sur laquelle nous travaillions, elle nous a montré que dans cette dernière, un « T » avait été écrit par erreur comme un « C », créant ainsi le village inexistant de « Chouan-le-Grand ». Cette dame nous a sauvés car elle nous a mis sur la route de « Trouan le Grand » et sur le bon chemin dans nos recherches généalogiques.

Nous devons cette découverte au petit village de Trouan-le-Grand (207 habitants en 1999), berceau de la famille Mollot, à notre cousine Louise Mollot qui, grâce à sa persévérance avec la carte, nous a menés. Ce jour-là, nous avions presque renoncé à trouver Trouan-le-Grand, mais grâce à la ténacité de Louise, par un beau samedi après-midi d'été, nous avons pu rejoindre ce village typique et paisible. Nous y avons notamment visité une ancienne église Saint-Georges du XIIIe siècle, aujourd'hui abandonnée. Quelle expérience formidable ! À l'époque, nous étions loin de nous douter que nos ancêtres étaient originaires de Trouan-le-Grand depuis 1613 ! D'après les mémoires de Fortuné Mollot, nous savions seulement que la famille de son père était originaire de ce village.

Un événement qui a soudé notre grande famille a eu lieu en juillet 2002. Nous avons organisé une réunion de famille Mollot de trois jours à Winnipeg, au Manitoba, ville où nos ancêtres Fortuné et Léopoldine ont émigré de France en 1892. Quelque 160 membres de la famille, venus de partout au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, se sont retrouvés et, pour beaucoup d'entre nous, ce fut l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Ce week-end fut une grande réussite pour tous.

En 2004, avant notre départ pour la France en août de cette année-là, Lucille et moi avons reçu un appel de nos amis Michel et Arlette Auclerc, les actuels propriétaires du Château Blandin. Ils nous ont proposé de nous retrouver non pas à Blandin, mais dans un petit village nommé Lhuitre (261 habitants en 1999), près de Châlons-en-Champagne. Michel nous a dit : « Je veux que vous rencontriez des gens là-bas, vous les trouverez très intéressants ! » Nous avons accepté sans nous douter de ce qui nous attendait. Le 31 août, nous avons pris la route de Bruxelles, en Belgique, pour Lhuitre, en France. Nous étions loin de nous douter que Lhuitre n'était qu'à quelques kilomètres du village de Trouans, où nous étions allés en 1999 avec nos cousins Marcel et Louise Mollot. Là, nous avons retrouvé nos amis de Blandin dans la résidence d'été d'un couple de personnes âgées, René et Yolande Rosez. Après environ six bouteilles de vin français et un repas à six plats qui dura, à la française, plusieurs heures agréables, nous avons découvert comment Michel et Arlette avaient fait la connaissance de Yolande et nous avaient invités à les rencontrer à Lhuitre.

Voici l'histoire ! Quelques mois auparavant, une amie de Yolande se rendait à Blandin (200 habitants en 1999) pour rendre visite à des amis. Intriguée, Yolande lui demanda d'aller au château pour se renseigner afin de savoir si des membres de la famille Mollot y vivaient encore. Michel et Arlette Auclerc indiquèrent à leur amie que la famille Mollot, ancienne propriétaire du château, avait disparu depuis plus d'un siècle… environ 110 ans… qu'en réalité, elle avait vendu le château et immigré au Canada en 1892. Cependant, Michel expliqua à l'amie de Yolande qu'ils connaissaient des descendants Mollot au Canada et que, par une heureuse coïncidence, ils seraient bientôt en France pour des vacances d'automne. Michel et Arlette Auclerc échangèrent leurs coordonnées avec l'amie de Yolande, qui les transmit ensuite à cette dernière. Une semaine plus tard environ, les familles Auclerc et Rosez organisèrent une rencontre pour nous tous dans le petit village de Lhuitre, en France, à quelques kilomètres seulement de Trouans, berceau de la famille Mollot, comme nous l'avons découvert par la suite. C'est ainsi que nous fûmes amenés à la connaissance de la famille Rosez. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début !

Troisième partie : Événements et circonstances (suite)

Après le dessert et, bien sûr, un autre verre de vin, Yolande nous a montré de magnifiques photos du Château Blandin, ainsi que de nombreuses lettres et cartes postales de Fortuné Mollot et de sa tante Françoise Collet, née Mollot, et d'autres parents. Yolande avait conservé ces objets après les avoir hérités de ses parents, Gabriel et Suzanne Gombault de Lhuitre. Ces lettres, photos et cartes postales laissaient entrevoir un lien possible entre nos familles ! L'énigme fascinante qui se présentait à nous était la suivante : où, dans notre arbre généalogique, se situait ce lien ? À cette époque, la généalogie de nos deux familles n'était pas très développée et nous ne pouvions remonter que sur quelques générations. Cependant, Yolande possédait également des documents attestant l'existence d'une ancêtre nommée Marie Angélique Mollot. Notre généalogie familiale s'arrêtait à Pierre Mollot, que Fortuné Mollot avait mentionné comme son grand-père dans ses mémoires. Le lien possible semblait donc se situer autour de Marie Angélique Mollot dans l'arbre généalogique de Yolande et de Pierre Mollot dans le nôtre.

Le lendemain, Michel et Arlette Auclerc partirent, mais nous restâmes quelques jours de plus chez les Rosez à Lhuitre pour visiter divers sites historiques des environs. Dans l'espoir d'établir nos liens familiaux, nous rendîmes visite à M. Jacques Caillot, maire du village voisin de Trouans, berceau de la famille Mollot. Il se souvint que des familles Mollot avaient vécu dans la région autrefois, mais qu'il n'y en avait plus aucune récemment. Curieusement, lors de notre visite à son bureau, M. Caillot nous raconta une anecdote intéressante. Il se rappelait que, dans son enfance, vivait à Trouans un homme du nom d'André Mollot. André avait perdu une main (la gauche ?) pendant la Première Guerre mondiale. Le grand-père de M. Caillot avait lui aussi perdu une main (la droite ?). Chaque automne, les deux hommes allaient ensemble, en riant, au magasin pour acheter une paire de gants pour l'hiver.

M. Caillot s'intéressait vivement aux différents documents d'archives de Yolande et aux mémoires de Fortuné. Il indiqua que la mairie conservait de nombreux documents (registres de naissance, de mariage et de décès) concernant les habitants de Trouans, remontant à plusieurs siècles. Il précisa également que le village de Trouans avait recours aux services de M. Pascal Pierre, architecte et généalogiste, et qu'il lui demanderait d'effectuer des recherches sur l'histoire de notre famille. Quelle découverte ce fut pour nous, comme vous le verrez plus loin dans ce document !

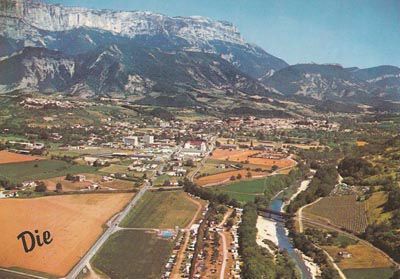

Un autre événement qui a considérablement enrichi nos connaissances sur les origines de Léopoldine Mollot, née Benoit, s'est produit en septembre 2004. Lucille et moi avons eu l'occasion de visiter la petite ville gallo-romaine de Dié, en France, située dans les Alpes. C'est à Dié que l'on retrouve les origines de la famille Benoit. À l'office de tourisme, nous avons indiqué que mes arrière-grands-parents, les Benoit, étaient les fondateurs du « Martouret », une station thermale et un centre de soins situé aux portes de Dié. L'agent touristique nous a immédiatement suggéré de rencontrer un historien local qui serait ravi de nous renseigner sur le « Martouret ». L'après-midi même, après la visite du « Martouret », nous avons rencontré cet historien, Christian Rey. Le lendemain, Christian nous a présentés au directeur du musée de la ville, Jacques Planchon. Il nous a retracé toute l'histoire du « Martouret », fondé par le père de Léopoldine, le docteur Alexandre Benoit. Au musée, nous avons examiné une exposition illustrant le procédé thermique utilisé par le docteur Benoit pour soigner les patients atteints d'arthrite et de rhumatismes. Depuis, nous avons échangé des informations avec M. Rey, qui a également écrit et publié des articles dans une revue provinciale sur l'histoire de Fortuné et Léopoldine, du Martouret et de la famille Benoit.

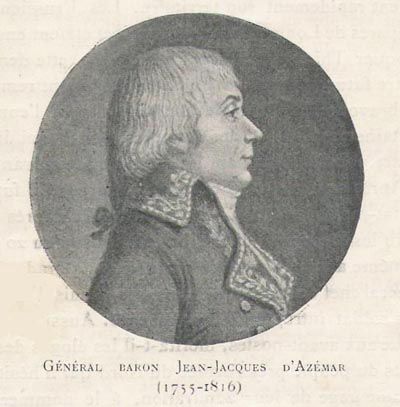

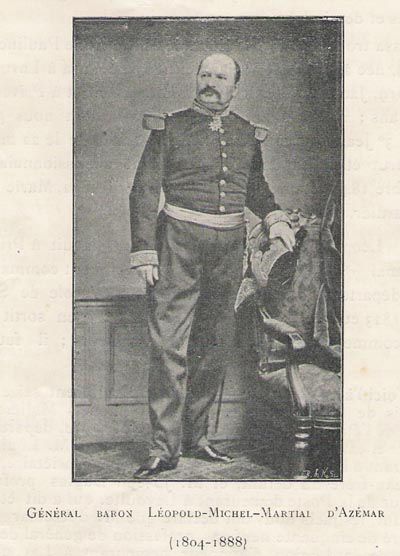

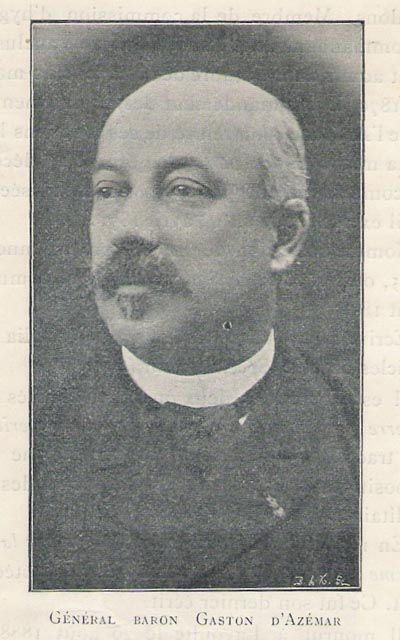

Nos amis de Die nous ont cependant indiqué que pour approfondir nos connaissances sur la famille Benoît/Croze, il nous fallait nous rendre à Privas, en Ardèche, où se trouvent les Archives départementales de l'Ardèche. Le lendemain, nous partons pour Privas. Nos découvertes furent à la hauteur de nos espérances ; elles nous fascinèrent. Nous y trouvons des documents relatifs à la famille de la mère de Léopoldine (les familles Croze et Azémar). De plus, un généalogiste travaillant dans ce centre d'archives nous fournit les titres d'ouvrages historiques et d'autres documents retraçant l'arbre généalogique complet de la famille Azémar, dont est issue Léopoldine Mollot, née Benoît. Quelle découverte majeure ! Les Azémar étaient une famille très influente, issue de l'aristocratie et de la noblesse françaises. Durant mon enfance, plusieurs membres de ma famille m'avaient confié que la famille de Léopoldine était de ce milieu, mais sans preuves concrètes. Les documents obtenus ce jour-là confirmaient désormais ces récits. Nous pouvions désormais facilement retracer l'ascendance de Léopoldine jusqu'à la famille Azémar !

À notre retour chez nous cette année-là (2004), j'ai commencé à fouiller dans tous les documents en ma possession et, à ma grande surprise, j'ai trouvé des lettres et des cartes postales oblitérées de Lhuitre et de Trouans, ainsi que d'anciennes photos sur verre d'une église que nous avons identifiée plus tard comme étant l'église Sainte-Tanche de Lhuitre. Cela n'a fait qu'attiser davantage notre curiosité et notre intérêt.

En septembre 2005, nous nous sommes retrouvés à Lhuitre, en France, avec Yolande et René Rosez et M. Pascal Pierre, notre généalogiste. Le fait que Pascal Pierre ait grandi à Trouans, berceau de la famille Mollot, était une aubaine pour nous, car il pouvait accéder aux documents pertinents conservés aux archives municipales de Trouans. Entre-temps, M. Pascal Pierre avait approfondi ses recherches et élaboré un arbre généalogique détaillé et complet des Mollot, qu'il nous a présenté.

Partie 4

Événements et circonstances (suite)

Il a également obtenu un grand nombre d'actes de naissance, de mariage et de décès concernant plusieurs de nos ancêtres. Cela nous a permis d'obtenir des informations sur leurs professions, leurs parents, leurs parrains et marraines, etc. : une quantité incroyable de données sur notre histoire familiale ! Pascal Pierre nous explique ses recherches. L'arbre généalogique remonte désormais à l'année 1613, date de naissance d'un certain Georges Mollot à Trouans. Pour vous donner une idée de la quantité de données, on nous a remis quatre grandes feuilles de papier imprimées d'environ 90 cm x 3,60 m, contenant au total 1 200 noms de notre arbre généalogique. Et, bien sûr, nous avons établi le lien entre nos ancêtres et ceux de Yolande ! Pierre et Marie Angélique Mollot remontent à six générations. Ils étaient frère et sœur dans une famille de sept enfants ; leurs parents étaient Georges Mollot et Sire Beaurieux. Nous pourrions maintenant célébrer nos retrouvailles familiales avec un repas du midi, commençant par une eau-de-vie (une liqueur distillée à base de prunes), suivi d'un somptueux déjeuner de trois heures et demie, agrémenté, bien sûr, de quelques bouteilles de vin français. La vie à la française, c'est parfois difficile à supporter !

L. to R. Yolande Rosez, Pascal, Vic Mollot and René Rosez.

Depuis, j'entretiens d'excellentes relations de travail avec M. Pascal Pierre, qui ne cesse de découvrir de nouvelles informations sur nos origines familiales. Nous avons également intégré à la base de données les noms des générations les plus récentes. En consultant le site web Mollot.ca, il est possible de retracer notre histoire familiale jusqu'en 1613.

Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que M. Pierre, qui a découvert une grande partie de ces informations sur notre famille, est né et a grandi juste en face de l'église Saint-Georges de Trouans, le lieu où, à ce jour, on retrouve les traces les plus éloignées de notre famille. Le monde est vraiment petit ! Sans tous ces événements et circonstances, la richesse de nos connaissances sur l'histoire de notre famille ne serait pas aussi grande. Nous sommes, en tant que famille, extrêmement chanceux.

Non seulement nous avons accumulé une grande quantité de connaissances sur nos ancêtres, mais les événements et circonstances susmentionnés nous ont donné l'occasion d'organiser un circuit en bus guidé de douze jours, surnommé le « Tour de France » de Mollot, en août 2008.

Aug 2008 Tour de France at Eglise St. Georges, Trouans, France

Le voyage a réuni une quarantaine de membres de notre famille, venus du Canada, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande. Grâce à nos contacts et amis en France, nous avons pu explorer nos racines ancestrales dans différentes régions, notamment à Trouans, Lhuitre, Châlons-en-Champagne, Lyon, Die et enfin Blandin. Nous avons été extrêmement bien accueillis dans tous les villages et villes visités. Ce fut une expérience familiale incroyable et inoubliable !

Je tiens également à remercier nos cousins John et Cécile (née Thériault) Mestan, qui m'ont incité, il y a quelques années, à entreprendre des recherches généalogiques. En 1988, j'ai eu l'occasion d'assister à un congrès à Orlando, en Floride, où résident les Mestan. J'en ai profité pour leur rendre visite… et quelle visite mémorable ! Outre leur grande chaleur et leur hospitalité, j'ai découvert une magnifique demeure ornée de nombreux objets de famille, dont les portraits de Fortuné accrochés aux murs. Au fil des ans, Cécile et moi avons échangé des objets ayant appartenu à nos ancêtres. Nos familles sont devenues très proches et apprécient de se retrouver.

Nous adressons également nos plus sincères remerciements à Louise Mollot (épouse de Marcel Mollot) qui, depuis quinze ans, compile, développe et met à jour avec diligence toutes les données de notre famille dans un logiciel de généalogie. Son dévouement, qui lui a permis de consacrer d'innombrables heures, a été inestimable pour la préservation de l'histoire familiale.

Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à plusieurs personnes qui ont précieusement conservé de nombreux documents familiaux, lettres, souvenirs, photos et tableaux, et les ont transmis de génération en génération. Outre Fortuné et Léopoldine, je pense notamment à Gabrielle, leur fille aînée, avec qui ils ont parfois vécu à Winnipeg, et à ma tante Alice Mollot, qui portait un grand intérêt à nos racines et traditions familiales. Toutes deux ont préservé l'histoire de notre famille. Aucune des deux ne s'est mariée. Toutes deux étaient professeurs de musique et se rendaient fréquemment en France.

Sans aucun doute, l'une de mes plus grandes sources de motivation pour explorer notre héritage a été ma tante Alice Mollot, envers qui je serai toujours redevable. Dès ma plus tendre enfance, elle nous racontait sans cesse des histoires sur la vie et l'époque de Fortuné et Léopoldine Mollot. À de nombreuses reprises, lors de réunions de famille, ma tante Alice nous montrait ses photos de Blandin et du château. Dès 1953, elle avait voyagé en France avec mon oncle Barney et ma tante Gil Mollot. « Un jour, vous devez absolument aller visiter le château de Blandin », disait-elle. Une autre expérience fascinante fut la visite de son appartement à Winnipeg. C'était comme un véritable musée d'objets de famille, avec des tableaux et des photos accrochés aux murs, ainsi que des meubles anciens, dont certains avaient été rapportés de France par Fortuné et Léopoldine.

Avant son décès en 1997, tante Alice m'a légué la majeure partie de la correspondance et des documents familiaux qu'elle avait conservés.

Je manquerais également à mon devoir si je ne mentionnais pas mes parents, John et Blanche Mollot, mes oncles et tantes, Archie et Aline, Barney et Gil, ainsi que Louis et Eleanor, frères de ma tante Alice, qui nous a transmis la fierté de notre héritage familial. Dès notre plus jeune âge, lors des réunions de famille, mes parents, oncles et tantes nous racontaient d'innombrables histoires. Nous avons découvert nos grands-parents et arrière-grands-parents. Nous avons également appris des choses grâce aux Mémoires de Fortuné et aux tableaux qui ornaient nos maisons. La famille perpétuait des traditions telles que la préparation des quenelles et du gâteau au rhum à Noël. Ce sont des recettes lyonnaises, transmises de génération en génération. Les quenelles sont des quenelles de poisson à la sauce onctueuse, et le gâteau au rhum, un délicieux trifle lyonnais.

Toutes ces expériences ont éveillé ma curiosité et m'ont incitée à en apprendre davantage sur mes ancêtres.

De plus, je suis très reconnaissant envers de nombreux autres parents qui ont partagé diverses photos, documents, etc., qui m'ont fourni des informations pour ce traité.

L'un des objectifs de ce document est de partager la richesse des informations que nous possédons sur nos racines familiales les plus intéressantes et fascinantes.

Partie 5 Origine du nom Mollot

Certains indices suggèrent que le nom de famille Mollot pourrait avoir une origine au IVe siècle en Auvergne, région française située dans le centre de la France. Les Auvergnais étaient originaires de Gaule. Une ancienne famille du nom de Mollot était établie en Auvergne, où elle possédait des terres, des domaines et un manoir. Comme pour la plupart des noms de famille, de légères variations orthographiques sont apparues au cours des premiers siècles, probablement en raison d'appartenances politiques ou religieuses. Nombre de ces variations étaient dues à des erreurs, d'autres étaient intentionnelles. Par ailleurs, il arrivait souvent qu'une personne dicte sa version phonétiquement à un scribe, un prêtre ou un greffier. Les préfixes et suffixes variaient également. C'est pourquoi on trouve des variantes du nom Mollot : Mollet, Mallot, Malo et Molot, entre autres. La présente recherche porte sur la variante « Mollot » du nom de famille.

LE NOM MOLLOT

Le nom Mollot n'est pas exclusivement français, bien qu'il s'agisse d'un nom de famille français. D'après les recherches menées à ce jour, on le trouve en Angleterre et en Russie. Aux États-Unis, et plus particulièrement dans l'État de New York, une importante famille juive orthodoxe Mollot a immigré de Minsk, en Russie. Dans l'un de leurs bulletins familiaux, ils ont tenté d'établir un lien entre leurs origines et les soldats de la Grande Armée de Napoléon Bonaparte lors de l'invasion de la Russie en 1812 ! Historiquement, ce ne serait pas la première fois qu'une guerre donne naissance à un nom dans un nouveau pays. Il est indéniable que l'invasion désastreuse de la Russie par Napoléon a laissé derrière elle de nombreux soldats français.

Il existe également une autre branche de Mollot, actuellement implantée au Colorado. L'origine de ses racines est inconnue.

Une troisième famille Mollot vit dans la province de Québec, dans la région d'Ottawa. En les contactant, nous avons appris que cette branche est originaire d'une région du nord-est de la France, tout près de celle où notre famille a ses racines.

Cependant, des trois branches Mollot mentionnées ci-dessus en Amérique du Nord, nous n'avons jusqu'à présent pas pu les relier à nos ancêtres qui remontent maintenant à l'année 1613.

D'après les annuaires téléphoniques et internet, nous savons qu'il existe de nombreuses familles Mollot en France. Avons-nous des parents éloignés là-bas ? Deux importants envois postaux ont été effectués ces douze dernières années auprès de familles Mollot à travers la France. Nous avons pu entrer en contact avec une vingtaine d'entre elles. Cependant, nous n'avons encore établi aucun lien concret, à l'exception de René et Yolande Rosez. Comme indiqué précédemment, Yolande est apparentée à nous six générations auparavant.

Une autre raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de parents éloignés en France aujourd'hui est que, pendant deux générations consécutives au XVIIIe siècle, notre arbre généalogique a connu une faible descendance. En consultant notre arbre généalogique complet, vous constaterez que Pierre Mollot et son épouse n'ont eu que deux enfants. Leur aînée, Françoise, a épousé le capitaine Collet, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Leur second enfant, Louis Mollot, s'est marié plus tard (à 53 ans) avec Thérèse Annequin et a eu un fils, Fortuné, qui a immigré au Canada, et une belle-fille, Thérèse Pauline. Ainsi, la majeure partie de nos ancêtres français remonte à avant 1700.

Partie 6 Les racines de Mollot

Nos racines Mollot remontent à 400 ans, dans un petit village nommé Grand Trouan, devenu ensuite Trouan-le-Grand, puis Trouans, dans le département de l'Aube, en région Champagne. Trouans se situe à environ 150 km à l'est de Paris, sur la rivière Lhuitrelle, ou à 40 km au sud-ouest de Châlons-en-Champagne. Avant sa fusion en 1973, Trouan-le-Grand se trouvait sur la rive nord de la Lhuitrelle et Trouan-le-Petit sur la rive droite. Historiquement, aux XIVe et XVe siècles, la Lhuitrelle marquait la frontière entre les territoires des puissants ducs de Bourgogne et les royaumes de France. C'est à Jeanne d'Arc qu'on doit l'unification, en 1477, de ces deux régions par les Français, permettant ainsi de fonder la France, incluant l'ancien royaume de Bourgogne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Autrefois très boisée, la région de Trouans est aujourd'hui une zone agricole fertile où l'on cultive notamment la pomme de terre, le tournesol et les céréales. L'agriculture y est devenue l'activité principale. Le village de Trouans compte aujourd'hui environ 200 habitants. La région évoque les prairies canadiennes ou le Midwest américain.

Origines des Mollot en France. Aux XVIe et XVIIe siècles, la plupart des familles Mollot étaient des agriculteurs. Nos recherches archivistiques ont révélé qu'autrefois, de nombreuses familles Mollot étaient également présentes dans les villages et communes environnants. Outre Trouan-le-Grand, on trouvait des familles Mollot à Dosnon, Poivres, Grandeville, Lhuitre et Trouan-le-Petit, tous situés dans un rayon de 10 kilomètres. Aujourd'hui, le nom de Mollot a quasiment disparu de la région, mais certaines familles, comme les Noblet, les Gombault et les Milliat, dont les racines maternelles remontent à plusieurs générations, y vivent encore. Un arbre généalogique très complet et détaillé a été établi, retraçant ces liens avec la famille Mollot de 1613 à nos jours.

Comme mentionné précédemment, la Champagne est la région où nous pouvons retracer avec précision nos origines les plus anciennes. C'est une province très riche, pittoresque et diversifiée du nord-est de la France. Le département de l'Aube fait partie de cette région. La position stratégique de la Champagne en a fait un champ de bataille pendant des siècles, à chaque invasion de la France. Nos ancêtres Mollot ont vécu au cœur des conflits et des guerres à travers les siècles : la guerre de Cent Ans (1337-1453), la guerre de Trente Ans (1618-1648), la guerre franco-prussienne (1870-1871) et les deux guerres mondiales du XXe siècle.

Il est également intéressant de noter que Clovis, premier roi de France, franc et considéré comme le fondateur du pays, fut couronné en 507 après J.-C. dans la magnifique cathédrale de Reims, l'une des principales villes de la région. Tout au long de l'histoire de la France, les rois furent couronnés à Reims. Le nom « France » signifie littéralement « pays des Francs » en latin.

Dès l'époque de l'empereur Charlemagne au IXe siècle, la Champagne était l'une des grandes régions d'Europe, une riche zone agricole également célèbre pour ses foires.

À la lecture de ce document, vous comprendrez le lien étroit qui existe entre l'économie de la région et la façon dont nos ancêtres gagnaient leur vie au fil des siècles : agriculture, commerce de vêtements, viticulture et production du vin mousseux appelé champagne.

Le relief de la région est très varié : certaines parties sont plates, d’autres vallonnées, certaines boisées, d’autres encore de vastes plaines. Certaines zones sont très fertiles et on y cultive diverses céréales, ainsi que des pommes de terre, du maïs et des betteraves sucrières. Cependant, la région est mondialement connue pour sa magnifique Côte des Blancs, un ensemble de collines calcaires couvertes de vignobles luxuriants, où est produit son célèbre vin mousseux, le Champagne, qui y a vu le jour ! La Route touristique du Champagne, qui inclut la Côte des Blancs, est l’une des régions les plus pittoresques de Champagne et de France. On comprend aisément pourquoi ce vin mousseux a donné son nom à la région que nous appelons Champagne ! En français, la région s’appelle « la Champagne » et le vin mousseux, « le Champagne ».

Les principales villes commerciales de cette région sont Reims, Épernay, Châlons-en-Champagne et sa capitale, la ville médiévale de Troyes.

Chronologie de la partie 7

LES DÉBUTS DE NOTRE FAMILLE MOLLOT EN AMÉRIQUE DU NORD

Fortuné Louis Joseph Mollot (1845 – 1924) (8) et son épouse, Marie Anaïs Léopoldine Benoit (1852 – 1944) (10), ont immigré au Canada le 25 août 1892 avec leurs quatre enfants : Gabrielle, Ernest, Marcel et Marie Louise (Lili). Thérèse est née au Canada un an plus tard, en 1893.

Afin de donner une perspective plus claire de l'ascendance MOLLOT et BENOIT qui suit, les antécédents familiaux historiques de Fortuné Mollot et de Léopoldine Benoit ont été décrits séparément au début.

CHRONOLOGIE

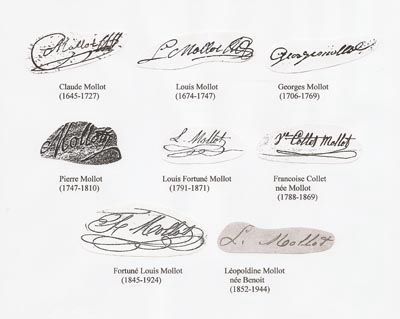

Pour les ancêtres suivants, veuillez vous référer au petit arbre généalogique Mollot ci-joint afin de comprendre leur lignée. Le numéro suivant chaque nom indique sa position dans l'arbre. Il est fortement recommandé de suivre cet arbre généalogique, car traditionnellement, les prénoms se transmettaient de génération en génération, ce qui peut engendrer des confusions. Exemple : Georges Mollot (1) et Georges Mollot (4) selon l'arbre généalogique, et les suivants :

1613 – 1693 GEORGES MOLLOT (1) – À ce jour, Georges est le parent dont nous avons pu retracer la lignée le plus loin grâce à divers documents. Né en 1613, il épousa Jeanne Gombault à l'âge de 27 ans, en 1640, au village de Trouan-le-Grand. Ils furent tous deux baptisés à l'église Saint-Georges, l'église paroissiale construite au XIIIe siècle et toujours debout aujourd'hui. À ce jour, nous n'avons pas pu identifier ses frères et sœurs. Georges et Jeanne eurent au moins un fils, Claude Mollot, notre ancêtre direct. Nous n'avons pas non plus cherché à déterminer le nombre d'autres enfants de Georges et Jeanne. Ils vécurent pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), considérée par les historiens comme l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire européenne. L'une des conséquences majeures de cette guerre fut la destruction massive de régions entières, ravagées par les armées de pillage. Les épisodes de famine et d'épidémies décimèrent considérablement les populations et ruinèrent la plupart des puissances belligérantes, comme le roi Louis XIII de France.

Quant à son métier, Georges était charron, « le charron » de la ville : il fabriquait des roues, des chars, des chariots et des voitures. Comme vous pouvez l'imaginer, ce métier n'existe plus de nos jours. Georges est décédé le 20 novembre 1693, à l'âge de 80 ans, à Trouan-le-Grand.

À cette époque, les naissances et les décès étaient enregistrés au domicile familial. Avant la Révolution française de 1789, l'Église était la seule institution officielle à tenir des registres d'état civil. L'État procédait toutefois occasionnellement à des recensements afin de déterminer la population totale du pays et, surtout, d'identifier les personnes à assujettir à l'impôt. Après la Révolution française, des lois furent promulguées pour séparer l'Église et l'État. Il devint alors obligatoire, après une naissance, un mariage ou un décès dans la famille, qu'un membre de celle-ci déclare l'événement à la mairie. L'Église continua néanmoins à tenir des registres de baptêmes, de mariages et de décès. Par conséquent, en France, de 1789 à nos jours, il est courant de trouver des actes d'état civil pour les naissances, les mariages et les décès, ainsi que des registres paroissiaux pour ces mêmes événements. Certains de nos ancêtres étant nés après 1789, nous avons pu retrouver des documents provenant à la fois de l'État et de l'Église, comme vous le constaterez tout au long de ce document.

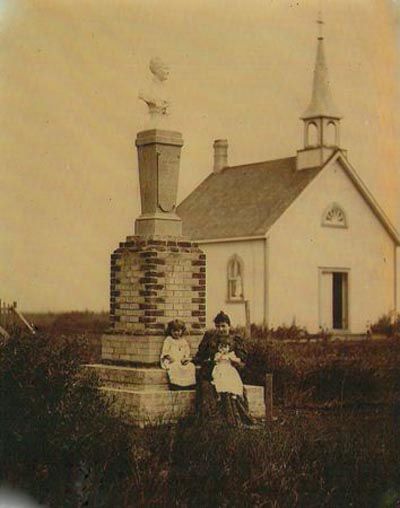

Église Saint-Georges construite au XIIIe siècle à Trouan-le-Grand

Dans toute l'Europe occidentale, y compris en France, des églises aux clochers élancés et aux arcs-boutants élancés parsèment villes et campagnes. La construction d'églises et de cathédrales grandioses a débuté dès 400 après J.-C. et a connu son apogée au XIIe siècle, à l'époque des croisades. Au Moyen Âge, on estime qu'un édifice religieux, ou église, était construit pour environ 300 habitants. On compte aujourd'hui près de 90 000 églises en France, dont environ 17 000 sont classées monuments historiques ou architecturales, ce qui confère à la France la plus forte densité d'édifices religieux de tous les pays européens. L'église Saint-Georges de Trouan-le-Grand, construite au XIIIe siècle et berceau de la famille Mollot, en est un bel exemple.

1645 – 1727 CLAUDE MOLLOT (2) – D'après les registres de la paroisse Saint-Georges, Claude est né en 1645 et décédé à l'âge de 82 ans, le 26 mai 1727, également à Troun-le-Grand. À 26 ans, il épousa Louise Gombault, âgée de 19 ans, le 4 novembre 1671. Son épouse, Louise, était née le 4 juillet 1652 et décédée le 12 février 1733, à l'âge de 81 ans. Claude était juge de garde. Tous deux furent baptisés dans l'église Saint-Georges, construite au XIIIe siècle et toujours debout aujourd'hui. Claude et Louise eurent onze enfants que nous avons pu identifier à ce jour, dont Louis Mollot, notre ancêtre direct.

1674 – 1747 LOUIS MOLLOT (3) – Louis est né en 1674 et décédé à l'âge de 73 ans, le 21 décembre 1747, également au village de TROUAN-LE-GRAND. D'après leur acte de mariage, il épousa JEANNE MILLIAT le 23 novembre 1701, à l'âge de 27 ans. Ce long acte fournit de nombreuses informations intéressantes sur les témoins de la cérémonie, leurs liens de parenté et leurs professions. Jeanne était née le 28 avril 1682 à DOSNON, un village voisin. On retrouve également la trace de huit enfants nés en douze ans. L'un d'eux est Georges, notre descendant direct. Les noms et les détails concernant les enfants figurent dans notre arbre généalogique détaillé de la famille Mollot. Jeanne mourut le 22 mars 1721, à l'âge de 39 ans. Louis et ses enfants furent tous baptisés à l'église Saint-Georges de Trouan-le-Grand, datant du XIIIe siècle. On ignore la profession de Louis, mais il était probablement agriculteur, car plusieurs de ses descendants l'étaient également. L'agriculture à cette époque contrastait fortement avec celle d'aujourd'hui. Les paysans produisaient de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Une partie de leur production servait au troc pour acquérir quelques biens, et une autre était versée au roi et à la Couronne à titre d'impôt, en échange de leur sécurité et de leur protection contre d'éventuels envahisseurs. Cependant, ce système d'imposition était régulièrement détourné et les paysans étaient exploités. Les livres d'histoire nous apprennent que la vie rurale française de cette époque était rude et impitoyable.

1706 – 1769 GEORGES MOLLOT (4) - Georges était le troisième enfant de Louis Mollot et de Jeanne Milliat. Il naquit à Trouan-le-Grand et fut baptisé à l'église Saint-Georges le 18 avril 1706, selon les registres paroissiaux. À cette époque, il était courant de baptiser les nouveau-nés le jour même de leur naissance, car beaucoup ne survivaient pas aux complications de l'accouchement, aux maladies, etc. Comme indiqué sur leur acte de mariage, Georges épousa Sire Beaurieux de Dosnon, village voisin situé à environ 5 km, le 26 novembre 1742 à Trouan-le-Grand, à l'âge de 36 ans. Sa nouvelle épouse avait 28 ans. Elle était née le 7 juin 1714. La date de son décès est inconnue à ce jour. Georges et Sire eurent sept enfants, tous nés à Dosnon et baptisés à l'église Saint-Pierre-des-Liens, comme l'attestent leurs actes de naissance. Les noms des enfants étaient : Sire, né en 1743 ; George Dominique, né en 1745 ; notre ancêtre direct, Pierre, né en 1747 ; Marie Jeanne, née en 1749 ; Marguerite, née en 1750 ; Marie Tanche, née en 1754 ; et Marie Angélique, née en 1758. À ce jour, le seul parent direct en France que nous ayons pu relier à notre arbre généalogique est un descendant de Marie Angélique. Depuis 2005, nous avons établi un lien de parenté avec la famille Mollot entre moi, Victor Mollot, et l'arrière-arrière-petite-fille de Marie Angélique, Mme Yolande Rosez. Notre branche de la famille Mollot descend de Pierre Mollot. Pierre et Marie Angélique étaient frère et sœur. Comme mentionné précédemment, lors de notre première rencontre avec la famille Rosez en 2004, Mme Rosez nous a montré des photos du château de Blandin, des cartes postales et des lettres de Fortuné et Léopoldine Mollot, mais nous n'avions alors pas pu établir le lien de parenté.

Georges et Sire Mollot vécurent à une époque marquée par un conflit majeur entre la France et l'Angleterre, principalement dû à la rivalité pour les colonies à travers le monde. Ce conflit aboutit à la guerre de Sept Ans en 1754 et, par conséquent, au traité de Paris de 1763 qui permit à l'Angleterre d'obtenir une colonie alors appelée Nouvelle-France. Les Britanniques la renommèrent plus tard Canada.

Georges Mollot décéda le 26 octobre 1769 à Dosnon, à l'âge de 63 ans. Son décès à Dosnon, l'origine de son épouse et le fait que tous ses enfants y soient nés et baptisés permettent de supposer qu'il avait quitté Trouan-le-Grand pour s'établir à Dosnon, situé à environ 5 km. D'après les actes de naissance de ses enfants, Georges était agriculteur aux alentours du village de Dosnon. À cette époque, la région était probablement assez boisée et parsemée de petites exploitations agricoles.

1747 – 1810 PIERRE MOLLOT (5) – Pierre est né à Dosnon et a été baptisé à l'église Saint-Pierre-aux-Liens le 23 mai 1747. Il était le troisième d'une fratrie de sept enfants. Son acte de naissance et de baptême, extrait des microfilms 5MI 101P et 5MI 102P conservés aux Archives départementales de l'Aube à Troyes, en France, figure ci-après. Il a été retrouvé dans le registre paroissial de l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Dosnon. Ce même acte est également disponible sur le microfilm n° 1897626 du Centre d'histoire familiale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cet exemple illustre la documentation relative aux naissances, mariages et décès de l'époque et est représentatif de nombreux autres documents similaires.

La transcription et la traduction de ce qui précède sont les suivantes :

L’an 1747, le vingt trois may est né et a été baptisé Pierre, fils légitime de Georges Mollot, laboureur et de Sire Beaurieux, ses père et mère. Il a eu pour parrain Pierre Masson et pour marraine Barbe Geoffroy, femme de Claude Mollot (Frère de Georges), laboureur de Grandville qui ont déclaré ne savoir signer.

Signature: Liégeois (curé de Dosnon)

En l'an 1747, le 23 mai, naquit et fut baptisé Pierre, fils légitime de Georges Mollot, cultivateur, et de Sire Beaurieux, son père et sa mère. Il eut pour parrain Pierre Masson et pour marraine Barbe Geoffray, épouse de Claude Mollot (frère de Georges), cultivateur de Grandville, qu'ils déclarèrent ne sachant comment souscrire.

Signature: Liégeois (Priest of Dosnon)

Chronologie de la partie 8 (suite)

Pierre est le premier de nos ancêtres dont nous pouvons retracer la personnalité, le caractère et les ambitions. Grâce à des lettres, des actes de naissance et de décès, ainsi qu'aux mémoires de Fortuné Mollot (dont Pierre était le grand-père), nous savons qu'il était un entrepreneur, un homme dynamique et ambitieux, déterminé à réussir ! Célibataire, il quitta son village natal de Dosnon, probablement peu intéressé par l'agriculture, pour s'installer à Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne). Il y créa un petit commerce de vêtements de style nouveau, de tissus et d'accessoires tels que boutons, aiguilles, fils, rubans, etc. (Commerce de nouveautés et mercerie). Châlons se situe à une quarantaine de kilomètres au nord de Dosnon. À l'époque, Châlons était un important centre commercial pour la fabrication et le commerce de la laine et des textiles. La ville était surtout réputée pour la production de laines de la plus haute qualité, d'où l'origine du mot « châle » (en français, « châle », dérivé de Châlons). Les marchands européens se réunissaient à Châlons lors des foires commerciales. C’est là que Pierre Mollot a fait ses débuts dans les affaires et qu’il a rencontré sa future épouse, FRANÇOISE MARIE JOSEPH FREMINET.

Françoise Marie Joseph Mollot - née Freminet circa 1840.

Il s'agit de la plus ancienne photo de la collection familiale importée au Canada. Remarquez qu'elle porte un châle. À titre d'information, la photographie moderne a vu le jour dans les années 1820 en France et est rapidement devenue populaire. Parmi les objets de notre collection familiale, nous possédons non seulement de vieilles photographies, mais aussi d'anciens négatifs sur verre, un procédé photographique ancien datant du début des années 1840. Ces négatifs représentent l'église Sainte-Tanche et la chapelle de L'Huître.

D'après leur acte de mariage, Pierre et Françoise se sont unis par les liens du mariage le 7 mai 1787 en l'église Saint-Alpin, connue comme la paroisse des commerçants les plus riches. Si vous avez l'occasion de visiter l'église Saint-Alpin à Châlons-en-Champagne, admirez tout particulièrement la grande fresque murale représentant saint Michel. Selon le site web de l'église, elle fut offerte par la famille Freminet, alors en fonction.

Au fil des siècles, les églises se sont embellies grâce à leurs vitraux. De nombreuses photos sont disponibles sur le site web vitrail.mdoduc.com, dans la rubrique France-ville/commune. On peut y admirer les magnifiques vitraux des églises où nos ancêtres venaient prier, comme ceux de l'église Saint-Alpin à Châlons-en-Champagne dans le département de la Marne (51), de l'église Saint-Pierre à Dosnon, de l'église Sainte-Tanche à Lhuitre et de l'église Saint-Pierre à Trouans, toutes situées dans le département de l'Aube (10).

Au moment de leur mariage, Pierre avait 40 ans et Françoise 31. On pourrait dire que pour l'époque, ils ont commencé tard !

D'après les registres de naissance, de mariage et de décès, la famille Freminet était solidement implantée dans le commerce à Châlons. Les archives locales de Châlons que nous avons consultées indiquent que le beau-père de Pierre, Jean Toussaints Freminet, né le 31 octobre 1722, était marchand de vêtements, connu sous le nom de « marchand drapier », et un homme d'affaires très en vue à Châlons-sur-Marne. Un site web consacré à la famille Freminet, où figure Pierre Mollot, révèle que cette famille était active dans le commerce du textile depuis plusieurs générations. Nul doute que le savoir-faire et l'expérience acquis par Pierre Mollot dans l'industrie textile et de l'habillement à Châlons ont joué un rôle important dans la réussite financière de son fils, Louis, qui a suivi ses traces. Louis a ainsi amassé une fortune considérable, dont a hérité plus tard son fils artiste, Fortuné Mollot.

D'après les mémoires de Fortuné, la famille Freminet possédait des vignobles et était à l'origine de la Maison de Champagne Freminet. « Mon cousin Freminet a fondé la Maison de Champagne, que ses fils dirigent aujourd'hui », précise Fortuné. L'existence de cette Maison de Champagne entre 1826 et 1882 peut être vérifiée sur le site web français « Les Grandes Marques & Maisons de Champagne » (www.maisons-champagne.com), et notamment sur la page suivante : http://www.maisons-champagne/bonal/pages/04/04-012.htm. À cette époque, on comptait une dizaine de Maisons de Champagne à Châlons, dont « Freminet et Fils ». Par ailleurs, une conversation avec un certain Gérard Freminet âgé (sans lien de parenté connu), originaire de la région, a confirmé l'existence d'une telle Maison de Champagne à la fin du XIXe siècle.

À l'automne 2010, Lucille et moi avons eu l'occasion de passer quatre jours à Châlons. Nous avons alors entrepris des recherches sur les origines de la Maison de Champagne Freminet. Ce fut une expérience passionnante ! Grâce à des informations recueillies lors de recherches préalables et à une visite aux Archives de la Marne, nous avons rencontré, entre autres personnes, M. Biaux, maire de Fagnières, commune de Châlons. Nous avons découvert qu'au XIXe siècle, Fagnières abritait dix grandes maisons de champagne. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une : la Maison Joseph Perrier. La plupart de ces maisons se sont développées et ont déménagé dans des centres plus importants comme Reims et Épernay, capitale mondiale du champagne.

Grâce à la mairie, nous avons eu la joie de découvrir l'emplacement exact et les vestiges des caves de la Maison de Champagne Freminet, au n° 4 de la rue Basse à Fagnières. Ces caves étaient idéalement nichées le long d'une longue falaise. Aujourd'hui, la plupart de ces caves et anciens entrepôts sont abandonnés.

Outre la découverte des caves de Freminet et Fils, toujours avec l'aide de la mairie, nous avons pu identifier, dans le vieux Châlons, l'adresse exacte de la Maison de Champagne Freminet et Fils d'origine. Elle se situait au 24 rue Pasteur, anciennement rue Saint-Nicaise. Aujourd'hui, un grand immeuble occupe les lieux, mais, chose étonnante, le porche d'origine, ou portail, offre toujours une entrée majestueuse !

Vue du n° 4 rue Basse. À l'origine, les grottes du Freminet se trouvaient derrière ce bâtiment.

Vue du n° 24 rue Pasteur.

À noter que l'arche d'origine a été conservée comme entrée de la propriété.

Chronologie de la partie 9 (suite)

Et nos découvertes ne s'arrêtèrent pas là ! Aux Archives départementales de la Marne à Châlons, on nous conseilla de nous renseigner auprès des archives de Reims, qui recèlent probablement d'autres informations sur la Maison de Champagne « Freminet et Fils ». Ni une ni deux, nous nous rendîmes à Reims ! Sur place, nous découvrîmes divers documents, principalement des factures et des bons de vente à l'exportation vers l'Angleterre, qui devaient alors être remis au gouvernement français. Ces documents nous apprirent également qu'Adrien Freminet était l'un des agents de « Freminet et Fils ».

Le champagne « Charles Freminet » est toujours produit aujourd'hui par le Château Malakoff, une maison de champagne renommée d'Épernay. Cette maison produit également de nombreuses autres marques. Cependant, le champagne Charles Freminet est commercialisé et distribué dans le monde entier par une autre grande maison de champagne d'Épernay, sous le nom de « Champagne de Castellane ». Nous pensons qu'il existe un lien entre Freminet et Fils du XIXe siècle et le champagne Charles Freminet actuel, mais cela reste à confirmer.

Pierre et Françoise eurent deux enfants seulement : Jeanne-Françoise Mollot (6 ans) et Louis Fortune Mollot (7 ans), le père de Fortune. On remarquera qu'à cette époque, il était courant de donner à la première fille le nom de sa mère et au premier garçon celui de son père. Cette coutume peut prêter à confusion pour les historiens et les généalogistes. Les beaux-parents de Pierre Mollot étaient Jean Toussaints Fréminet et Françoise Collard. D'après leur acte de mariage, Jean Toussaints et Françoise se marièrent le 18 février 1754 à l'église Saint-Éloi de Châlons. Il convient de noter la succession de trois événements familiaux importants survenus durant les quatre années entourant la Révolution française, entre 1789 et 1793 : Pierre et Françoise se marièrent le 7 mai 1787. Leur fille, Françoise Jeanne, naquit le 23 juin 1788 et, un an plus tard, le beau-père, Jean Toussaints Fréminet, décéda le 31 août 1789, à l’âge de 66 ans. La Bastille fut prise à Paris le 14 juillet 1789 par des révolutionnaires ou des antimonarchistes ; cette date correspond donc environ à la sixième semaine de la Révolution française, plus connue sous le nom de Terreur. On ne peut qu’imaginer les conditions de vie de nos ancêtres, compte tenu des troubles sociaux qui engendrèrent cette terrible guerre civile, à la fois religieuse et politique. Les livres d'histoire nous apprennent qu'aux XVIIIe et XIXe siècles, le système féodal et les rois Bourbons (1610-1789) ont maintenu le peuple français dans une oppression sévère, tandis que les rois Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et enfin Louis XVI, la noblesse et leur cour menaient une vie fastueuse. Fait intéressant, la sécheresse, et notamment la pénurie alimentaire, fut une autre cause de la Révolution française. Le peuple français mourait de faim tandis que la noblesse et la royauté vivaient à ses dépens. Ces événements ont finalement conduit à la sanglante Révolution française, qui fit des milliers de morts.

Revenons à Pierre et Françoise Mollot : leur deuxième et dernier enfant, leur unique fils, Louis Fortuné Mollot, naquit et fut baptisé le 15 février 1791, également en l’église Saint-Alpin de Châlons-sur-Marne. Louis vécut son enfance durant des années particulièrement troublées de l’histoire de France : la Révolution française, ou Terreur, se déroula entre 1789 et 1793, marquée par la décapitation du roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et celle de la reine Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. Ces temps difficiles prirent fin avec la chute du gouvernement révolutionnaire et, peu après, avec l’accession au trône de l’empereur Napoléon Ier.

L'épouse de Pierre Mollot, Marie Joseph Françoise Freminet, est née et a été baptisée le 25 février 1756 à l'église Saint-Éloi de Châlons, comme l'atteste son acte de naissance. Son acte de décès, quant à lui, indique qu'elle est décédée le 15 janvier 1846 à Châlons-sur-Marne, à l'âge de 89 ans. Son nom et l'année de son décès ont également été retrouvés inscrits au dos d'un cadre photo orné de mèches de cheveux tressées. Conserver des mèches de cheveux en souvenir était une coutume assez répandue à l'époque. L'inscription se lit comme suit : « Cheveux Provenant de Marie Joseph Françoise Freminet, Épouse de Pierre Mollot, Décédée dans sa 90e année… Leurs descendants, Louis Mollot, Jeanne Françoise Mollot. » Ce souvenir est un autre témoignage de notre histoire familiale.

D'après les registres d'état civil de la ville, Pierre Mollot est décédé à Châlons-sur-Marne le 5 juillet 1810, à l'âge de 63 ans, alors que Napoléon et ses armées dominaient la majeure partie de l'Europe. Ces registres indiquent que Pierre était marchand au moment de son décès.

Il est également intéressant de noter que leur fille unique, Jeanne-Françoise Mollot (6), née le 23 juin 1788 à Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne), épousa le capitaine Jean-Marie Fortuné Collet. Né à Turin en 1781, il décéda, selon son acte de décès, le 7 octobre 1850 à Châlons-sur-Marne à l'âge de 68 ans. Son acte de décès indique également que sa dernière adresse était le numéro 4, place de la Comédie. Aujourd'hui, ce lieu abrite un centre commercial en plein cœur de Châlons, appelé la Galerie de l'Hôtel de Ville.

Le capitaine Collet servit dans les armées de Napoléon Ier et de Louis XVIII et fut blessé deux fois au combat. De l'Empereur et du Roi, il reçut des certificats d'honneur de « Chevalier de Saint-Louis et Saint-Ferdinand d'Espagne » ainsi que des médailles de bravoure. Parmi les autres objets qui nous ont été transmis figurent les décorations de son uniforme militaire, notamment ses épaulettes et la visière métallique de sa casquette. Tous ces souvenirs sont encore aujourd'hui en possession de sa famille.

Capitaine Fortuné Collet and spouse Françoise Collet née Mollot

D'après son acte de décès, Jeanne Françoise Collet, née Mollot, est décédée le 29 septembre 1869 à son domicile, au n° 1 de la rue Saint-Joseph à Châlons-sur-Marne, à l'âge de 81 ans. Cette maison existe toujours et est connue sous le nom de Maison Saint-Joseph, un établissement d'hébergement pour personnes âgées géré par les Sœurs de l'Adoration. En septembre 2010, Lucille et moi avons visité cette résidence. Elle avait été fondée et construite en 1614 par l'ordre religieux des Bénédictins. L'agencement de la Maison Saint-Joseph est particulièrement intéressant car il rappelle celui d'un monastère médiéval : une belle chapelle et des chambres entourant un cloître-jardin.

Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux bâtiments de Châlons furent détruits. La ville et la région furent libérées par le général Patton et la division Blue Ridge de la 3e armée américaine en août 1944. Aujourd'hui, plusieurs rues portent le nom de héros de guerre américains, comme le boulevard du Général Patton et l'avenue du Président Roosevelt.

Le capitaine Fortuné Collet et son épouse Françoise n'eurent pas d'enfants. Son unique frère, Louis, âgé de 78 ans, et son neveu, Fortuné, âgé de 24 ans, assistèrent à ses obsèques à Châlons, comme en témoignent leurs signatures sur son acte de décès. Il est également intéressant de noter que sur cet acte, c'est son nom de jeune fille, Mollot, qui est mentionné, et non son nom d'épouse, Collet. À cette époque, il était courant que les femmes reprennent leur nom de jeune fille après le décès de leur mari. Parmi les objets familiaux, nous conservons de nombreuses lettres qu'elle adressa à son neveu, Fortuné Mollot, datant de 1862. En effet, à la mort de Françoise en 1869, Fortuné hérita de 42 000 francs, une somme considérable pour l'époque.

Historiquement, le XIXe siècle fut une période de transition en France. La Révolution française et l'ère napoléonienne mirent fin au règne des monarques et des empereurs. Elles marquèrent le début d'une ère démocratique, parfois instable. Cependant, l'esprit d'entreprise put s'épanouir, n'étant plus sous le contrôle des monarques et de la noblesse. Ce facteur permit sans aucun doute à des personnes comme nos ancêtres directs, Pierre Mollot et, surtout, son fils, Louis Fortuné Mollot, de devenir entrepreneurs, de prospérer et de bénéficier d'une bien meilleure qualité de vie.

Chronologie de la partie 10 (suite)

1791-1871 LOUIS FORTUNE MOLLOT (7) Comme mentionné précédemment, Louis Fortuné Mollot était le fils unique de Pierre Mollot et de Françoise Marie Joseph Freminet, originaires de Châlons-sur-Marne. Il naquit et fut baptisé le 15 février 1791 en l'église Saint-Alpin de Châlons-sur-Marne. Il commença très probablement à travailler dans le commerce de vêtements, de mode et d'accessoires de son père, Pierre, à Châlons, où il apprit les ficelles du métier. Souffrant de problèmes de vue, Louis Fortuné quitta l'armée napoléonienne en 1811. Âgé alors de 20 ans, il s'installa à Paris en quête de meilleures opportunités et d'expériences variées dans le secteur de la mode et du vêtement. Son parcours révèle des traits de caractère similaires à ceux de son père, Pierre : un homme d'affaires ambitieux et déterminé, fonceur et ambitieux. Après son séjour à Paris, Louis Fortuné s'installa plus au sud, à Lyon, alors centre névralgique de l'industrie de la soie en France, en Europe et dans le monde occidental. Du XVIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale (1918), la soie fut l'une des principales industries de la ville, générant une immense richesse et contribuant à la construction de nombreux édifices Renaissance. À ses débuts à Lyon, Louis Fortuné Mollot travailla comme vendeur et courtier en produits de soie. Plus tard, il créa sa propre manufacture de soie au cœur du Vieux Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Ce quartier est encore connu aujourd'hui comme le quartier des anciens tisserands de soie. À ce jour, nous n'avons pas mené de recherches et ne disposons pas d'informations concernant l'emplacement précis de son entreprise, mais il est fort probable qu'elle se soit établie dans ce quartier. D'après de nombreux ouvrages consacrés à l'industrie de la soie à Lyon, la plupart des recherches se concentrent sur ce secteur. On sait toutefois que c'est au numéro 2 de la place Sathonay, dans le vieux Lyon, que Louis Fortuné exerçait initialement le commerce de la soie. Il habitait d'ailleurs au troisième étage de ce même immeuble, qui abritait nombre de marchands de soie. L'ouvrage « Les filières de la soie lyonnaise », consacré à l'histoire de la soie à Lyon, démontre clairement que la place Sathonay était alors le cœur de l'industrie soyeuse lyonnaise.

Il est intéressant de noter que Louis Fortuné Mollot, à la fin de sa vie, n'a pas transmis son commerce de soie, pourtant florissant, à son fils ni à sa belle-fille. Les dernières années de son activité furent peu rentables, probablement en raison d'une concurrence accrue, des importations en provenance d'Orient et, peut-être aussi, de sa santé et de son âge. Par ailleurs, son fils avait été victime d'un accident : à 22 ans, Fortuné avait fait une chute de cheval et s'était retrouvé partiellement paralysé. De plus, Fortuné n'avait jamais manifesté un grand intérêt ni d'aptitudes particulières pour le commerce ; il préférait se consacrer à une carrière artistique, comme il le mentionne lui-même dans ses mémoires. À ce moment-là, Louis avait sans doute compris que son fils n'était pas fait pour le commerce. Il vendit donc l'entreprise de soie.

Un autre document intéressant relatif aux affaires de Louis est un certificat de propriété d'obligations mexicaines n° 1488, daté du 31 août 1869 à Paris. Entre 1864 et 1865, Louis acquit dix de ces obligations auprès du gouvernement impérial du Mexique. Comme aujourd'hui, à cette époque, les investissements risqués étaient monnaie courante, et l'on peut se demander si celui-ci fut profitable à Louis. « Plus ça change, plus c'est la même chose ! »

Sur le plan personnel, Louis Fortuné ressemblait beaucoup à son père, Pierre ; il se maria sur le tard, à l’âge de 53 ans ! D’après leur acte de mariage civil, il épousa Thérèse Annequin le 8 décembre 1844 au village de Châbons, en Isère. Elle avait alors 37 ans. Thérèse était née le 31 décembre 1806 au petit village de Châbons, dans la commune de Grand-Lemps, près du village de Blandin où leur fils Fortuné construirait plus tard le château de Blandin. Les parents de Thérèse étaient Joseph Annequin, un agriculteur décédé le 20 décembre 1824, et Marie Malens.

On peut supposer que Louis Fortuné a rencontré sa femme Thérèse Annequin grâce à ses intérêts commerciaux à Châbons, où se trouvaient des fermes de soie avec lesquelles il avait probablement des intérêts commerciaux, ou dans la ville de Lyon.

Concernant la famille, Louis Fortune Mollot et Thérèse Annequin eurent deux enfants : Thérèse Pauline Mollot (9 ans) et Fortuné Louis Joseph Mollot (8 ans). Il est à noter que les prénoms se sont transmis de génération en génération. D'après des lettres et autres documents, nous savons que Thérèse Pauline était adoptée. Était-elle issue d'un précédent mariage de Thérèse ? Thérèse Annequin était-elle veuve ? Nous savons que Thérèse Pauline avait 12 ans lors de leur mariage et que Louis Fortuné l'a adoptée comme sa fille, comme l'attestent un acte d'adoption civile daté du 31 août 1852 à Lyon et son testament.

Après des recherches approfondies, il a été établi qu'avant son mariage avec Louis Fortuné Mollot en 1844, Thérèse Annequin, âgée de 26 ans, avait donné naissance à un enfant le 12 septembre 1832 à Lyon. Le nom de l'enfant inscrit sur l'acte de naissance est Thérèse Mulin. Environ huit jours après la naissance, Thérèse Annequin, la mère, fit changer le nom de l'enfant en Thérèse Pauline Annequin, comme indiqué dans l'acte de naissance daté du 20 septembre 1832. Lorsque Thérèse Annequin épousa Louis Fortuné Mollot en 1844, ce dernier adopta par la suite Thérèse Pauline comme sa fille. Des recherches complémentaires seront nécessaires pour établir le lien avec le nom de famille Mulin.

D'après les mémoires de Fortuné, environ un an après le mariage de Louis Fortuné et Thérèse, leur fils unique, Fortuné Louis Joseph Mollot, naquit à leur domicile, le 4 novembre 1845 à 15 heures, dans leur appartement situé au 3e étage, au n° 4 de la place Sathonay. Cependant, des documents tels que son acte de naissance et son acte de baptême indiquent que la naissance eut lieu au n° 2 de la place Sathonay, dans le 1er arrondissement de Lyon. Comme mentionné précédemment, ce quartier se trouvait alors au cœur de l'industrie de la soie, dans le vieux Lyon. Les parents de Fortuné n'étaient plus de première jeunesse à sa naissance : son père avait 54 ans et sa mère 39. Fait remarquable, il y avait quinze ans d'écart entre eux ! Selon son acte de baptême paroissial, Fortuné fut baptisé à l'église Notre-Dame de Saint-Louis, aujourd'hui appelée église Saint-Vincent, 17 rue Vieille, le 16 novembre 1845. Son parrain était son oncle le capitaine Fortuné Collet qui avait épousé Françoise Jeanne Mollot de Châlons sur Marne.

Selon d'autres documents, au début des années 1850, Louis et Thérèse Mollot ont quitté leur appartement de la place Sathonay pour s'installer au 18, rue du Béguin à Lyon, où leur jeune fils Fortuné a passé ses premières années d'enfance.

Le 13 septembre 1852, sa belle-fille Thérèse Pauline Mollot, âgée de 19 ans, épousa Jean-Baptiste Benoit Bonaventure Algoud à Lyon, comme l'atteste leur acte de mariage civil. Son acte de naissance indique également qu'il était né le 14 juillet 1819. Ses parents étaient Barthélémy Algoud, négociant en soie, et Jeanne Marie Davchez, de Lyon. Les nombreuses lettres et documents de Jean-Baptiste Algoud témoignent de son éducation et de son sens aigu des affaires. Ils eurent trois enfants : Louis Jean-Baptiste, Marie Thérèse et, incroyable mais vrai, un autre Fortuné !

La famille Algoud était également impliquée dans l'industrie de la soie à Lyon et dans ses environs. On trouve sur un papier à en-tête commercial la mention suivante : Soieries Unies, Algoud Frères, 3 Montée de Griffon, Lyon. Il s'agissait d'une manufacture de soie située au cœur de l'ancien centre du commerce lyonnais de la soie, mais aujourd'hui, c'est une boîte de nuit ! Par ailleurs, Jean-Baptiste Algoud, beau-frère de Fortuné, possédait une entreprise séricigénique à Grand Lemps, à seulement 11 km de Blandin. À cette époque, les élevages de vers à soie étaient des activités très florissantes à Grand Lemps et dans ses environs. Tout porte à croire que les Algoud étaient une famille très fortunée. Il est intéressant de noter qu'il devait exister des liens d'affaires entre ces deux familles. À titre d'exemple, un parent des Mollot, Paul Thévenot, originaire de Trouans en Champagne, berceau de la famille Mollot, était le gérant de l'entreprise séricigénique de Grand Lemps, près de Blandin en Isère. Ce lien serait une énigme intéressante à résoudre. Actuellement, nous avons des amis personnels du nom de Thévenot dont les ancêtres ont immigré au Canada depuis la même région de France que les nôtres !

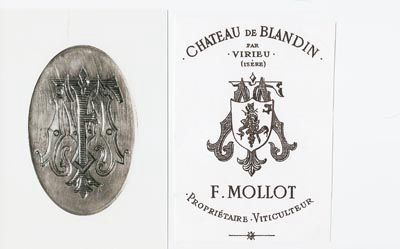

Revenons à Louis Fortuné Mollot ; homme d’affaires extrêmement prospère, il amassa une fortune considérable, qualifiée de « colossale » pour l’époque par un historien contemporain. Outre cette fortune, il hérita de sa femme, Thérèse, d’une propriété : la ferme de la Molinière, située dans le village de Blandin, dans la vallée de la Bourbe, à environ 80 km de Lyon. Ironie du sort, son fils Fortuné y consacra plus tard une partie de son héritage pour y construire le château de Blandin (aujourd’hui château de la Molinière) destiné à sa future épouse, Léopoldine Benoit, qui n’appréciait ni le château ni la vie à la campagne ! Cette propriété se trouve à moins de 15 km du village de Châbons, où Thérèse Annequin, l’épouse de Louis Fortuné Mollot, était née et avait grandi. Cette propriété, appartenant à l'origine à la famille Annequin, faisait partie de la dot de Thérèse Annequin lors du mariage de Louis Mollot et Thérèse en 1844. Louis hérita plus tard de la propriété de sa femme Thérèse.

À l'origine, la propriété comprenait une grande ferme et une grange sur environ 17 hectares (42 acres) de terrain… et, incroyable mais vrai, la ferme d'origine est toujours debout aujourd'hui, quelque 200 ans plus tard ! Les propriétaires actuels sont la famille Dominique et Frédérique Buisson, de très bons amis de la famille. D'après leurs recherches, cette ferme ancestrale a été construite en 1821.

Il est intéressant de noter que Louis Fortuné Mollot a également laissé une empreinte indélébile dans le village de Blandin. Il a fait don du terrain pour le cimetière actuel. En effet, sur une grande pierre du cimetière est inscrite l'inscription suivante : « Souvenir de Reconnaissance à M. Louis Fortuné MOLLOT (Donateur de ce cimetière) ». Comme mentionné précédemment, Louis Mollot a hérité du domaine de Blandin de son épouse Thérèse Annequin, qui l'avait reçu en dot. Ceci explique peut-être le lien entre les noms inscrits sur ce monument : Marguerite Chaboud, née Annequin, et Louis Fortuné Mollot.

Thérèse, épouse de Louis Fortuné, n'eut pas une longue vie. Après seulement dix-huit ans de mariage, elle décéda d'un cancer du sein le 4 décembre 1862, à l'âge de 56 ans, à Lyon. D'après son acte de décès, elle s'éteignit à leur domicile, situé alors au 18 rue du Béguin à Lyon. Il est stupéfiant qu'à cette époque, on parvenait à diagnostiquer de telles maladies sans disposer de traitements efficaces ! Dans ses mémoires, son fils, Louis Fortuné, raconte : « Elle subit une opération pour un cancer du sein qui lui apporta espoir et soulagement pendant un an ou deux, mais la maladie revint avec une violence inouïe, plus intense et plus douloureuse qu'auparavant, faisant de ma mère une véritable martyre durant sa dernière année ! » On imagine aisément le désarroi des personnes confrontées à une maladie aussi terrible à cette époque. Au moment du décès de Thérèse, sa fille Pauline avait 30 ans et son fils Fortuné 17. Son époux, Louis Fortuné, avait 71 ans. En souvenir de son épouse Thérèse, Louis Fortuné fit réaliser un cadre photo composé de mèches décoratives tressées de ses cheveux et portant au dos l'inscription suivante : 'Cheveux Provenant de Thérèse Annequin, Epouse de Louis Mollot, décédée le 4 décembre 1862, dans sa 56 ième année. Ses descendants : Louis Joseph Fortuné Mollot et Thérèse Mollot.' C'est le deuxième souvenir de cette nature qui est transmis en souvenir.

Monument au cimetière de Blandin, France

Chronologie de la partie 11 (suite)

Louis Fortuné Mollot s'éteignit à l'âge de 80 ans, le 10 juin 1871, au village de Blandin, dans la ferme de la Molinière, toujours habitée aujourd'hui, voisine du futur château de Blandin que son fils Fortuné allait construire. Souffrant d'une grave maladie cardiaque, Louis Fortuné avait décidé de passer l'été 1871 à Blandin pour se reposer. Par ailleurs, le contexte politique de l'époque était source d'inquiétude. La France venait d'être vaincue et humiliée par Bismarck lors de la guerre franco-prussienne. Ce conflit, déclenché par l'empereur Napoléon III avec la signature du traité de Francfort, avait entraîné l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine par la France au profit de l'Allemagne. Les Français furent également contraints de rembourser les frais de guerre : la somme colossale de quelque cinq milliards de francs. Pour couronner le tout, des troubles sociaux menacèrent le pays de guerre civile. L'anarchie régna à nouveau dans les rues de France pendant quelques mois : monarchistes contre républicains. Durant la « semaine sanglante », les troupes gouvernementales, dans leur tentative de maintenir l'ordre, se livrèrent à des combats de rue et massacrèrent environ 25 000 personnes. Les dernières victimes furent alignées contre le mur du cimetière du Père-Lachaise à Paris et fusillées. Cet épisode brutal laissa une cicatrice indélébile sur le paysage politique et psychologique du pays. Pour reprendre les mots de Fortuné dans ses mémoires : « Nos émotions oscillaient avec angoisse entre espoir et découragement au fil des événements. » Napoléon III fut déposé et, finalement, en 1871, la France retrouva la raison et instaura la Troisième République. Ce gouvernement se maintint jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946.

Louis Fortuné Mollot et son épouse Thérèse reposent tous deux au cimetière de la Guillotière à Lyon. D'après les registres du cimetière, Louis y fut inhumé le 13 juin 1871, emplacement n° 23/24. Conformément à la législation funéraire française, les concessions funéraires ne sont pas perpétuelles ; elles sont acquises pour une durée déterminée et, si elles ne sont pas renouvelées, vendues. En l'occurrence, la concession expirait en 1924 et, aucun membre de la famille n'étant plus en mesure de l'utiliser ou de la renouveler, la concession fut rachetée par une autre famille. Les sépultures sont enregistrées au cimetière, mais aucune pierre tombale ne porte plus leurs noms.

Il est à noter que Louis Fortuné est né en 1791, durant la Terreur (1789-1793), et mort en 1871, peu après la guerre franco-prussienne de 1870. Il est frappant de constater que ces deux événements tragiques et tumultueux de l'histoire de France ont coïncidé avec sa naissance et sa mort. De fait, Louis Fortuné a vécu dans un contexte de grande instabilité politique.

1845-1924 FORTUNÉ LOUIS JOSEPH MOLLOT (8) Comme beaucoup d'entre vous le savent, si nous connaissons si bien nos ancêtres, c'est grâce aux mémoires détaillées de Fortuné. Ces mémoires se sont transmises de génération en génération. Nous sommes profondément reconnaissants à Fortuné d'avoir consacré autant de temps et d'efforts à leur rédaction. Ces soixante-six pages nous offrent un aperçu précieux de la vie et de l'époque de la famille. Le document original est manuscrit et, bien sûr, en français. Il fut achevé le 18 juillet 1912, alors que Fortuné avait 67 ans, soit douze ans avant son décès. Par conséquent, nous ne disposons que de peu d'informations sur leur vie entre 1912 et 1924.

Au cours des vingt dernières années, ses mémoires ont été dactylographiés en français et traduits en anglais. Ils sont disponibles en version imprimée, en français et en anglais, ainsi que sur CD, le tout au format PDF. Les mémoires de Fortuné sont publiés sur le site web de Mollot : Mollot.ca

Pour mieux comprendre cet homme, la lecture de ses mémoires est vivement recommandée. Toutefois, nous tenterons de retracer sa vie en nous appuyant non seulement sur ses mémoires, mais aussi sur des lettres de famille, de nombreux documents (testaments, actes de naissance, de mariage et de décès), des articles d'historiens parus dans des revues locales, des entretiens avec des personnes disparues ayant connu la famille, et enfin, des témoignages de ses descendants.

Comme l'indiquent son acte de naissance et son certificat d'état civil, Fortuné Louis Joseph Mollot est né à son domicile le 4 novembre 1845, dans un appartement situé au 3e étage du 2, place Sathonay à Lyon. Aujourd'hui, cet immeuble abrite la mairie du 1er arrondissement de Lyon. La place Sathonay donne sur une charmante place de la ville. D'après son acte de baptême, il a été baptisé le 16 novembre 1845 à l'église Notre-Dame de Saint-Louis à Lyon, aujourd'hui appelée église Notre-Dame Saint-Vincent, au 17, rue Vieille à Lyon. De 5 à 17 ans, entre 1850 et 1862, il a fréquenté le pensionnat de l'Abbé Bland à Lyon et a souvent accompagné son père lors de ses voyages d'affaires à travers la France. Il appréciait particulièrement ces voyages.

Capitaine Fortuné Collet and spouse Françoise Collet née Mollot

Durant les étés, ils passaient du temps à la ferme de la Molinière, dans le village de Blandin, avec famille et amis, et voyageaient dans la région de Châlons-sur-Marne (Trouans et L'Huître) pour rendre visite à leurs proches. Après l'école primaire, Fortuné entra au séminaire de Minimes pour y suivre des études classiques. Il n'appréciait guère cet établissement. Cependant, c'est là qu'il commença à développer un intérêt pour le dessin et la peinture. Durant sa scolarité, il suivit pendant un an un cours de dessin dispensé par son professeur, Pierre Bonirote, un professeur renommé de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Il poursuivit ensuite ses études artistiques au lycée de Lyon. Toutefois, vers la fin de ses études, le décès prématuré de sa mère, Thérèse, le 4 décembre 1862, le détourna profondément de ses études… Son désir était désormais de terminer rapidement ses études et de passer à autre chose… mais à quoi ?

Pour reprendre les mots de Fortuné : « Je me trouvais alors confronté à la difficile question de savoir ce que je devais faire ensuite. J’aurais vraiment aimé intégrer l’école des beaux-arts. Mais mon père, comme la plupart des hommes de la génération de 1830, nourrissait un préjugé tenace contre les artistes et refusait catégoriquement d’en entendre parler. Il avait fait fortune dans les affaires et c’est ce qu’il envisageait pour moi. Mais ce genre de métier ne me convenait absolument pas et je savais que je ne pourrais jamais devenir l’homme d’affaires qu’avait été mon père. Néanmoins, je me résignai à lui faire plaisir et, grâce à l’aide de mon beau-frère, M. Algoud, je commençai comme jeune employé dans une grande maison de vente en gros de nouveautés, Magnun Fauré & Compagnie, située au 40, rue de l’Impératrice à Lyon. »

À la fin de son adolescence et au début de sa vingtaine, après un apprentissage dans l'industrie de la soie et du vêtement, Fortuné voyagea beaucoup en France, en Italie et en Suisse grâce à la Banque de Papa. Cependant, le malheur allait de nouveau frapper. Le 19 mars 1868, à l'âge de 22 ans, une chute de cheval le laissa pratiquement paralysé.

Cet événement malheureux changea radicalement sa vie. Pour reprendre les mots de Fortuné : « À partir de ce moment, je dus renoncer à toute idée de me lancer dans les affaires, ce qui ne me déplut guère. Ma blessure eut un aspect positif, car je pus enfin réaliser mon rêve de peindre. Cette occupation me combla de joie et me permit, en même temps, de prendre tout le temps nécessaire pour me rétablir. »

Durant les années qui suivirent, Fortuné parcourut le pays pour se faire soigner dans divers spas, bains de sel et stations thermales des Pyrénées et des Alpes. Finalement, il retrouva l'usage de ses membres et put marcher assez bien, mais, comme me l'ont raconté mes parents, John et Blanche, il boitait encore visiblement. Sur les photos, on le voit avec une canne.

Le 11 juin 1871, neuf ans après le décès de sa mère, survint la mort subite de son père, Louis, à l'âge de 80 ans. Fortuné, âgé de 25 ans, hérita alors de ce que les historiens considèrent aujourd'hui comme une fortune considérable pour l'époque : plus de 500 000 francs, auxquels s'ajoutaient une rente mensuelle de 25 000 francs et des biens immobiliers. Ces informations figurent dans ses mémoires. Quant à Pauline, la sœur adoptive de Fortuné, le testament de Louis indique qu'elle avait reçu sa part d'héritage lors de son mariage.

Fortuné, désormais riche, commença à dépenser sans compter. Sa mère, Thérèse, avait toujours rêvé de vivre à la campagne. Son père, lui aussi, avait toujours rêvé de vivre à la campagne, mais sa carrière professionnelle ne lui en avait jamais laissé le temps. Fortuné n'appréciait guère la vie citadine ! Aussi, en 1871-1872, à l'âge de 25 ans, sans épouse ni famille, il engagea l'architecte M. Bourbon pour concevoir et faire construire une demeure de 1 850 mètres carrés (16 650 pieds carrés) sur un terrain de 17 hectares (42 acres) acquis auparavant par son père, Louis Fortuné. Cette propriété se situait à Blandin, charmant petit village français à quelques kilomètres seulement de Châbons, le hameau où était née sa mère, Thérèse Annequin.

Alors qu'il effectuait des recherches pour l'achat de meubles, de tapisseries et de tableaux pour sa future demeure, Fortuné remarqua un jour dans un journal lyonnais une publicité pour un établissement nommé « le Martouret », à Die, près des Alpes françaises. Cet établissement proposait des bains thermaux, des traitements qui semblaient convenir à son état, car il souffrait encore de problèmes de santé. Comme il l'écrit dans ses mémoires : « Fin juillet 1871, je me rendis au Martouret. Ce fut la première de nombreuses fois où j'y allais, car c'est là que je devais rencontrer ma femme ! »